La alegría y amor ardiente por la vida de Walt Whitman alcanza lo divino y desborda en cada verso prolíficamente urdido en Hojas de Hierba. Amor que, aparte de encomiable, es también envidiable. El modesto periodista sabe regalarnos un abundante sorbo de su locura por vivir a través del grandioso Canto a mí mismo; recuerdo estar contemplando el interminable paisaje de una Loja que resplandecía bajo el enigma del sol y de la lluvia octubrinos cuando leí las primeras líneas que cantaban:

“Me celebro a mí mismo,

Y cuanto asumo tú lo asumirás,

Porque cada átomo que me pertenece, te pertenece

también a ti”.

Al levantar la cabeza me fue revelado el equilibrio ideal entre el terco egocentrismo y la noble generosidad de sentir que el mundo era mío, pero que podía ser compartido con quien sea lo reclamase también, pues la realidad que oda Whitman no tiene protagonistas, cada uno de sus cambiantes lectores lo son; en ello radica su grandeza. Sin embargo, en cuanto el olvido devora el canto que con tanta emoción había leído, me posee la tristeza: ya no es mágico el mundo, te han dejado. Ahora solo tengo la fiel memoria. No conozco el porvenir y a veces, cuando empiezo a vislumbrarlo, me parece que se va a convertir en pasado. Este día es ya casi un recuerdo para mí. Así de sencillo hundirse en la más negra de las infelicidades; pensar en el Estagirita y en su bien supremo no causa más que desesperación.

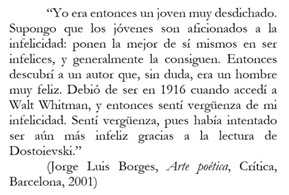

Esta molesta inclinación por la tristeza, especialmente cuando se es joven, la conoció Borges en su propia lozanía mientras intentaba voluntariamente ser infeliz gracias a la lectura de Dostoyevski. Cuenta que la juventud de su tiempo estaba aficionada a la infelicidad. Hoy, desconozco los confines del territorio inteligible dentro mis compañeros; , los intuyo obnubilados. La juventud que conozco evita a toda costa pensar, preguntarse y seguir el consejo del sabio oráculo, conocerse a sí mismos. Quizá el subconsciente les diga que no hay nada que descubrir o, peor aún, nada que construir. La tarea de pensar con la propia cabeza se inverosímil cuando todo aparenta haber sido ya creado y no queda más que tragar el alimento sin antes haber masticado, seguir el camino incontestable de mimetizar y repetir lo que el teléfono chille una y otra vez.

¿Está al alcance la eudaimonía si se decide vivir de esa forma? Tal vez ahora nos intentemos convencer de que sí, pero cuando el tiempo devore nuestra juventud y languidezca el cuerpo, arrepentidos estaremos de haber contemplado más la pantalla del teléfono que el blanco rostro de un amigo, los pájaros que surcan el viento, las claras lunas, los estratos de nubes multicolores que fugazmente viajan justo por encima de nuestras cabezas; ya no habrá nada que hacer.

Fuera vanidad inquirir que quien les escribe se recrea en mares de experiencia en el oficio de la felicidad y el querer; es, por ende, menester asirse a la tradición de argüir todo lo que aquí se anota. La juventud de nuestros tiempos no está aficionada a la tristeza; la tristeza auténtica se vive plenamente luego de la lectura de Dostoievski o, en casos particulares, de Sartre. Lo mismo sucede con la felicidad; se disfruta en su totalidad sólo después de leer a Whitman. La sed mortal de descubrimiento puede ser saciada con los libros y las historias que en ellos se cuentan. Del alma más cándida aprendí que los lectores vivimos miles de vidas en el lapso de una sola existencia; sé que no se equivoca porque mi propio espíritu ha recorrido los bosques de Inglaterra con Holmes, ha visto a través de los magníficos ojos de Walt Whitman y de los apagados ojos del que entrevió la biblioteca de Babel. Pocas cosas me han hecho más feliz que tales aventuras en aquellos arcanos lugares. Todos los días me pregunto cómo es que pude vivir sin ellas antes y cómo viven sin ellas los demás; mas no tengo que olvidar que es, quizá, simple propensión por las letras y que existe otro a quien le conmueve TikTok.

Quiero comentar una amargura insensata que, pienso, es común a varias personas, casi tan consabida como el miedo a la muerte. Refiero al no saber; a la incertidumbre. El deseo profundo de claridad inherente a la especie humana que choca con los muros del silencio irracional del mundo. Camus lo entiende como la nostalgia de orden o unidad, de algo o alguien que nos lo explique todo; el absurdo que nace de la confrontación del universo contradictorio y el deseo humano de certidumbre. Comparo tal angustia con la aprensión por la muerte pues ambas son inevitables, del caos y del óbito no se puede escapar sin caer en antinomias. Montaigne entendió que, si nos da miedo lo inevitable, es un motivo continuo de tormento; no hay lugar de donde no nos llegue: quae quasi saxum Tantalo semper impendet (que siempre amenaza, como la roca a Tántalo)1. Y el que se sienta eternamente amenazado no podrá solazarse con la felicidad. Whitman lo sabía, por ello abraza, no con menor ternura, a la incertidumbre y a la muerte. Dice (Canto a mí mismo; 3):

“Conociendo la perfecta fineza y la ecuanimidad de las cosas,

mientras ellos discuten, yo permanezco en silencio, y

voy luego a bañarme y admiro mi propio cuerpo…

Estoy satisfecho…veo, bailo, río, canto…”

También (Song of Myself; 43):

“Yo no sé lo que no ha sido probado y está por venir,

Pero sé que es seguro, vital y suficiente”

Eduzco que las certezas no saciarán ni por asomo la sed de orden; varias nos ha ofrecido la ciencia y a pocos espíritus han sosegado. No desprecio, acaso animo a quienes las buscaron y continúan haciéndolo; pero sé que no calmaré la angustia con números o silogismos. Me pregunto si algún día cesará la desesperación o si lo correcto es no curarse, sino vivir con las enfermedades, como le decía el abate Galiani a Madame d’Épinay2. La oscuridad que envuelve a la condición humana espolea la pesquisa de ilusiones y esperanzas que derramen luz sobre la noche ignorante y solitaria para los cazadores de la verdad —es preciso recordar que buscar lo que es verdadero no es buscar lo que es deseable —. No niego abusar a veces del amparo en lirismos exaltantes durante vigilias taciturnas; pero reparo en que son necesarias para aprender a enamorarse de lo inexplicable del mundo y de uno mismo, del absurdo. Amar sin conocer es el leitmotiv de Whitman. Décadas después, el hombre americano de cuarenta años de edad, del mil ochenta y tantos nos sigue buscando, lleno de vida, compacto y visible3; una prueba fehaciente de eternidad pertinaz transformada en otros hombres, en mí y también en felicidad imbuida a través de símbolos destinados a devolvernos lo que una vez amamos; lo que hemos perdido.

Referencias

- Montaigne en sus ensayos, “Que filosofar es aprender a morir”, pág. 87

- Camus en Sísifo, pág. 47

- Borges en el prólogo para Hojas de Hierba